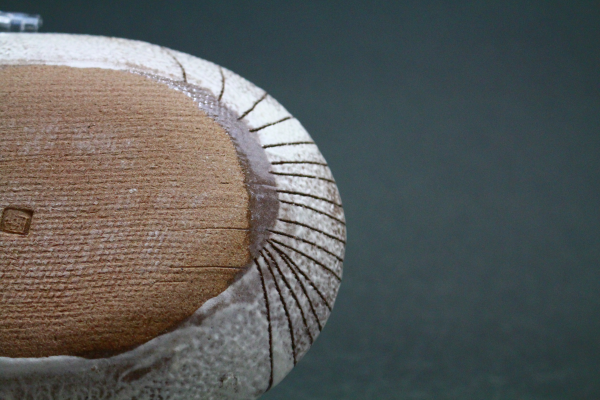

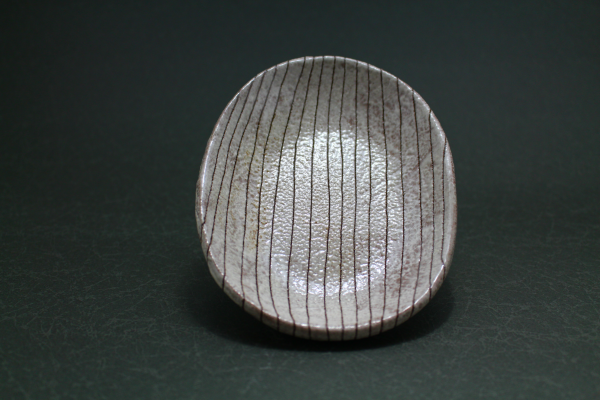

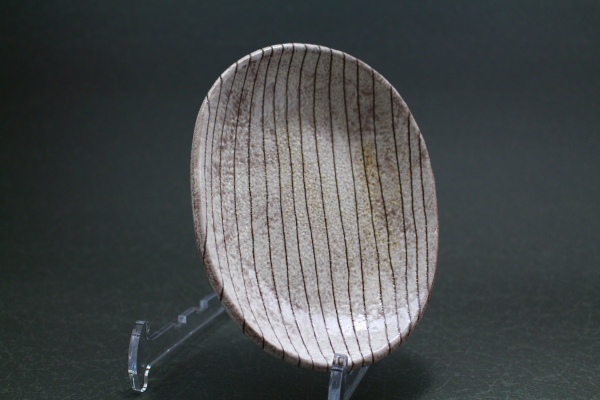

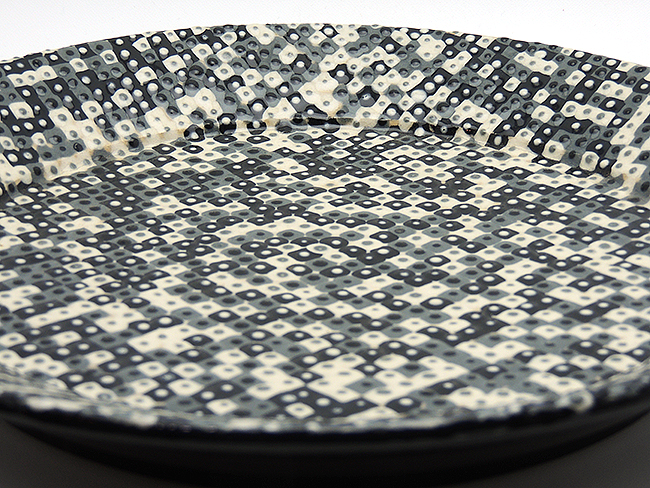

線紋楕円皿

【せんもんだえんざら】

素材

技法

産地

¥1200(税抜)

赤土をタタラにし石膏型にて成形します。その後に白化粧土をスポンジで塗りつけます。

程よいころあいを見ながら針先で線紋様を施こします。それを乾燥して素焼きにします。

マンガンの水溶液を塗り、色合いを調整して、透明釉薬を掛けます。

商品コード:39100002

JANコード:4573245000020

サイズ(cm):高さ 25 幅 170 奥行 125

形状:皿

用途:小皿

取扱い上の注意:食洗機の使用は不可

注意:本商品は手しごとの商品であり、色、サイズには誤差がございますことご了承ください。 商品写真になるべく近い物を集めておりますが、その点ご理解頂ける方のみご購入頂きますようよろしくお願い致します。

在庫:20

つくりての商品一覧へchevron_right

つくりての商品一覧へchevron_right

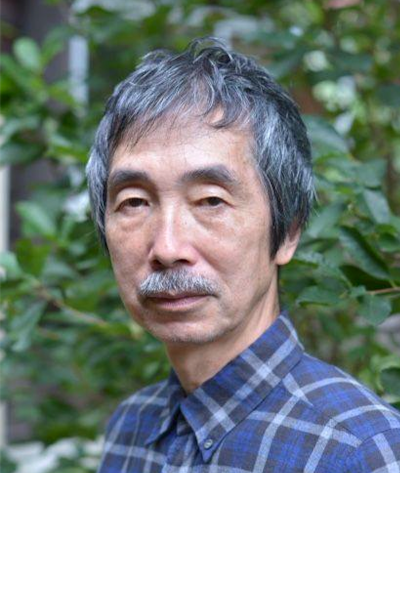

新井倫彦

風の窯は新井倫彦が経営し、運営をしている小さな工房です。 制作の工程から販売営業まで一人でしています。 作品は一つ一つ手造りです。食器、花器そして茶道具と制作をしています。 土の調整や釉の調合に始まり成形をして、釉を掛け焼成して完成で、それの繰り返しが基本的な作業です。 窯はガス窯を使い、粉引、三島手、青磁、辰砂そして、伊羅保などの技法で器を作ります。 (詳しくは器と技法へ)これらの釉薬には草木灰を利用しています。 粘土は信楽、笠間粘土、赤土そして、磁土を使います。

「風の窯」

なぜ、「風の窯」と名づけたか。よく質問される事ですが風のように生きられたらいいな、望みです。

自由への限りない憧れが当時は強くありあるがままに風のように生きたい。

この感性と願望を何時までも大切にしたいと思い窯名としました。変えようと思ったことは一度もありません。

陶歴

開窯以来、私の作品発表の方法は個展を中心にして、そのスケジュールを最優先に仕事をしてきました。

その他各地の販売店への卸しや小売も積極的に行なっています。

鹿児島で陶技を学び研鑽の日々を過ごしました。

窯を持ち独立したのは北関東の茨城県笠間市。江戸時代よりのやきものの産地です。

独立当初はオイルショックという不況の影が残っていました。

以来大波の海原を航行する小船のようななりわいですが活きのいい器を提供したいと思います。

出典:風の窯

うつわ

たたら

出典:栃木県教育委員会

ろくろ成形ではできない楕円や角の皿や鉢を作る時に向いている方法です。まず同じ厚さ・長さの木片(これを「たたら板」と言います)を何枚も用意します。 それを二組に分け、陶土の両脇に積みます。 水平にするために、両方が同じ枚数であるようにします。次に、取っ手をつけた針金で、「たたら板」に沿って陶土を薄く切りとっていきます。「たたら板」を両脇から除き、また切りとります。 これを繰り返していきます。切りとった陶土は、型にのせて、はみ出した部分を切り取ります。 砂袋でよく形を整えた後、更にはみ出した部分を切り取ります。 最後に縁をなめし皮と水で滑らかにします。時間をおいて裏返して型から外し、ふちをきれいに仕上げてできあがりです。

出典:栃木県教育委員会

化粧土,スリップ,エンゴ−べ

出典:きょうの菊屋横丁...ときどきめいじくん @ 彩陶庵

型作り

出典:cina.exblog.jp

出典:大阪市立東洋陶磁美術館

笠間焼

出典:ぴーぷーぶろぐ