陶磁器のつくりて

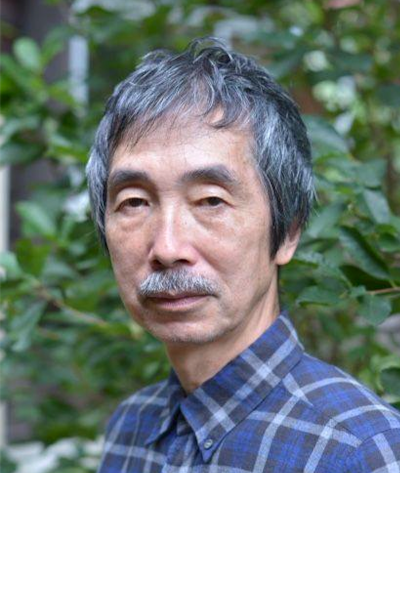

秋山敏

陶房 土師野(はじめの)窯主 1955 茨城県生 和光大学卒業 笠間窯業指導所終......

浅川巧

浅川 巧(あさかわ たくみ、1891年(明治24年)1月15日 - 1......

阿妻一直

阿妻一直(昭和29年北海道札幌出身)は北海道陶芸会の副会長で、北海道を代表する陶芸家の一人......

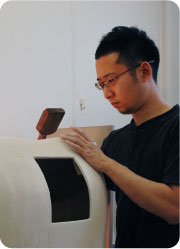

新井倫彦

風の窯は新井倫彦が経営し、運営をしている小さな工房です。 制作の工程から販売営業まで一人で......

新垣勲

民芸を指導した柳宗悦、浜田庄司諸先生方と、広く交友があった祖父、栄徳、そして名陶工と呼ばれ......

新垣栄一

昭和35年 那覇市首里にて出生 昭和50年 小橋川陶芸店にて(故)小橋川永仁・小橋川昇に師......

新垣栄用

...

荒川豊蔵

荒川 豊藏(あらかわ とよぞう、1894年3月21日 - 1985年8......

板谷波山

板谷 波山(いたや はざん、1872年4月10日〈明治5年3月3日〉 - 196......

一瀬龍宏

毎日の生活にかかすことのできない道具としての「器」。 器を作ることは生きる喜びを感じながら......

井手義佳

上絵付け・下絵付け両方の 1級技能士の資格を持ち下絵付けの方では 伝統工芸士の資格をも......

伊藤富郎

...

沖高麗子

東京芸術大学工芸科鍛金専攻卒業・同大学大学院修了 大学では伝統技法である鍛金(たんきん:......

伊藤珠子

東京芸術大学工芸科を卒業後、同大学大学院(陶芸専攻)を修了。 2002年に東京芸術大学......

井上泰秋

古小代発祥の地に生まれ育ち、その地に最も近い場所に開窯し、祖先の血と地の恵みをうけて、小代......

井上萬二

佐賀県西松浦郡有田町出身。生家は窯元であったが軍人を志し、15歳で海軍飛行予科練習生となっ......

井上康徳

1958年佐賀県有田町に生まれる81年成蹊大学工学部卒業。同年より父・井上萬二に師事し、陶......

井上祐希

井上祐希 1988年 佐賀県有田町に生まれる 2011年 玉川大学芸術学部卒業 20......

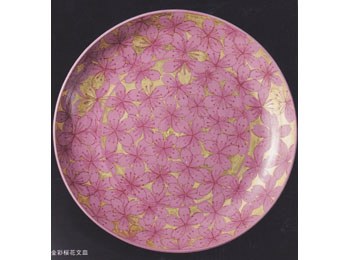

今右衛門

今泉今右衛門家は370年の歴史と伝統を誇る窯元です。 江戸時代は、鍋島藩による将軍家への献......

岩田鉄山

天照窯といえば焼き締めの地肌に、布目模様が特徴的です。陶土のもつ柔らかな質感を生かすために......

因州中井窯

中井窯のあゆみ 1945年 初代 坂本俊郎が現在地に登り窯を築窯する 1948年 坂本......

浦口雅行

1964年東京に生まれる87年東京芸術大学美術学部陶芸講座卒業89年同大学院三浦小平二研究......

太田万弥

『マルダイ窯元』がある皿山地区は、昔から窯元が集中していた小石原焼を代表する地区だ。現在1......

太田圭

...

太田哲三

私は、佐賀県立有田工業高校陶磁器科を卒業後、父、熊雄のもとで七年間、厳しく陶工としての修業......

太田光廣

1970 福岡県小石原生まれ 1988 佐賀県立有田工業高校窯業科卒業 1988 陶芸の道......

太田幸博

1955年 岩手県盛岡市生まれ 1981年 益子・成井恒夫氏に師事 1985年 益子・一の......

大塚邦紀

...

大塚伸夫

...

大樋年雄

大樋 年雄(おおひ としお、1958年(昭和33年)6月8日 - )は、石川県出......

大樋焼

大樋焼(おおひやき)とは、石川県金沢市にある、350年の歴史と伝統をもつ楽焼の脇窯である。......

鬼丸翁明

1940年 福岡県小石原村(現在の東峰村)に生まれる 1983年 翁明窯元開窯 1985年......

鬼丸尚幸

1977年 6月4日福岡県朝倉郡小石原村(現在の東峰村)に生まれる 1999年 東京藝術大......

小鹿田焼技術保存会

小鹿田焼技術保存会(おんたやきぎじゅつほぞんかい)は、大分県日田市にある、小鹿田焼の窯元に......

快山窯

土岐の駄知山麓に江戸中期に築窯以来、皆様方の暖い心に支えられて、江戸~平成といつの時代にも......

柿右衛門製陶技術保存会

江戸時代初期の1640年代(寛永~正保頃)に、酒井田喜三右衛門(後の初代柿右衛門)は、わが......

梶原秀則

昭和29年 小石原に生まれる 平成14年 高取焼高取静山氏に師事 平成18年 圭秀窯開窯...

加藤景秋,加藤壮一

1899-1972 大正-昭和時代の陶芸家。明治32年3月3日生まれ。林景正の弟。美濃(み......

加藤賢治

岐阜県多治見市に生まれる。京都美術大学工芸科陶磁器専攻卒業。富本憲吉、近藤悠三、藤本能道に......

加藤孝造

加藤 孝造さんの陶歴は、昭和28年 岐阜県陶磁器試験場で、幸兵衛窯の礎を築いた五代目 加藤......

加藤唐九郎

加藤 唐九郎(かとう とうくろう、1897年(明治30)7月19日(※戸籍......

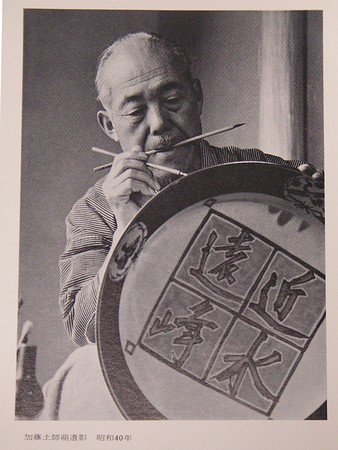

加藤土師萌

加藤土師萌(かとう はじめ、1900年3月7日 - 1968年9月25......

加藤亮太郎

1974年 七代加藤幸兵衛の長男として生まれる 1997年 京都精華大学美術......

金ヶ江省平

1961年 佐賀県有田町稗古場に十三代李参平(義人)の次男として生まれる 19......

金重陶陽

金重陶陽(1896年~1967年)は岡山県出身の日本の陶芸家であり、備前焼の分野で初の人間......

金善製陶所

南原(なんばる)の工場よりこころを込めた長く使える焼物作りを目指します。職人として、五感の......

上出長右衛門窯

石川県の代表的な伝統工芸である九谷焼の窯元です。 主に美術工芸品、割烹食器、日用食器を製造......

加守田章二

没年月日:1983-02-26 分野:工芸, 工芸家 (......

軽部美代子

軽部さんはコンセプトを重視した陶器によるオブジェを多数作陶されており、ハプスブルク家芸術祭......

河井寛次郎

河井 寛次郎(かわい かんじろう、1890年(明治23年)8月24日 -&nbs......

川喜田半泥子

川喜田 半泥子(かわきた はんでいし、1878年(明治11年)11月6日 -&n......

川尻浩史

1946年 北海道妹背牛町に生まれる 1967年 益子町、須藤窯にて修業、後に独立......

川原史郎

龍門司焼の飯碗 私がこの民藝の仕事に入ったのは昭和47年。その頃、全国の民窯(みんよう)地......

川原竜平

...

北大路魯山人

北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん、ろざんじん・ろさんにん とも、1883年......

北出塔次郎

1898年 兵庫県有馬郡三輪村に生まれる。 1922年 石川県江沼郡勅使村(現加賀市)の......

清水六兵衛

清水 六兵衛(きよみず ろくべえ)は、江戸時代中期以来の清水焼陶工の名跡。 初代[編集]......

金城次郎

金城 次郎(きんじょう じろう、1912年(大正元年)12月3日 - 2004年(平成16......

金城敏男

昭和11年 那覇市壺屋にて出生、金城次郎(人間国宝)の長男として生れる 昭和26年 親元で......

楠部彌弌

没年月日:1984-12-18 分野:工芸, 工芸家 (......

熊谷泰生

昭和24年9月18日生まれ、 昭和44年より作陶を始める。 平成6年に通商産業大臣認定日本......

黒木才人

昭和21年3月1日生まれ。中学を卒業後、急逝した父に代わり、9代目だった祖父のもとで、小鹿......

黒木史人

昭和52年1月1日生まれ。高校を卒業して以来7年間、父親・才人さんと共に小鹿田焼きを作って......

黒木昌伸

黒木富雄窯は富雄さんと息子の昌伸さんの2人で作陶している、小鹿田焼の共同窯の登り窯の真横に......

現田市松

1963年(昭和38年)の1月6日、53年の長きにわたって助手を務めてきた片腕というべき轆......

幸兵衛窯

幸兵衛窯は、文化初年(一八〇四年)初代加藤幸兵衛により、美濃国市之倉郷にて開窯され、間もな......

国場陶芸

大皿からマグカップに至るまで、白化粧に赤絵の水鶏紋が施された水鶏シリーズは、人気作品。他に......

五代伊藤赤水

伊藤赤水(いとう せきすい)は日本の陶芸家であり、江戸後期から続く無名異焼窯元、赤水窯の代......

五代清水六兵衛

(清水 六和(きよみず ろくわ、1875年3月6日 - 1959年8月1日)は陶芸家、5代......

五代三浦竹泉

昭和九年八月三十一日、四代竹泉の長男として 五条坂に生まれる、幼名を徹。 ......

小松幸一郎

明治43年(1910年) 弥一の長男、幸一郎生まれる。(後の4代目) 昭和17年(194......

近藤悠三

近藤 悠三(こんどう ゆうぞう、1902年2月8日 - 1985年2月......

酒井泉

焼き物の産地、愛知県の瀬戸市で修行後、東京新宿で陶器の製作をしています。使用する土は主に瀬......

酒井田柿右衛門

柿右衛門様式は、主に大和絵的な花鳥図などを題材として暖色系の色彩で描かれ、非対称で乳白色の......

佐賀ダンボール商会

1816年、イギリス(スコットランド)の物理学者デーヴィッド・ブリュースターによって開発さ......

佐久間藤太郎

没年月日:1976-01-20 分野:工芸, 工芸家 (......

佐久間藤也

伝統釉薬で新たな表現藤也氏で四代目となる藤太郎窯は、濱田庄司が轆轤場を間借りした折越窯を少......

三代浅蔵五十吉

三代浅蔵五十吉 陶歴 私 の 陶 道 昭 和十六年十月 小松市八幡二生レル昭 和三十......

三代徳田八十吉

昭和8年(1933)小松生まれ。昭和33年第1回一水会陶芸部展に初入選、3......

三代山田常山

分野:工芸, 工芸家 (工) 陶芸家で「常滑......

ジェレミーエンプソン

オーストラリア(パース)出身 1975年生まれ ...

渋草柳造窯

と磁、二つの色絵に会える陶郷 渋草焼は、飛騨高山のやきものです。 ......

島岡桂

1978年 栃木県益子町に筆谷等(日本画)筆谷淑子(ガラス)の次男として生まれる 1996......

島岡達三

島岡 達三(しまおか たつぞう、1919年(大正8)10月27日 - ......

島袋常栄

昭和45年 父常恵(島袋陶器所)に師事 平成 2年 沖縄県優秀技能者として県知事賞受賞 平......

島袋常明

1925年、沖縄県那覇に生まれる。 小学校卒業と同時に新垣製陶所に入り、新垣栄徳に師事。 ......

島袋達治

1979年、明達の次男として壺屋で生まれる。壺屋小、神原中、豊見城高校卒業。99年、常明製......

島袋明達

昭和25年、常明の長男として壺屋に生まれる。幼き頃から祖父小橋川永昌に初孫という事もあって......

清水卯一

没年月日:2004-02-18 分野:工芸, 工芸家 (......

十一代三輪休雪

山口県萩市出身。代々萩焼を家業とし、旧萩藩御用窯であった三輪窯の九代休雪・三輪雪堂の三男と......

十五代酒井田柿右衛門

十五代酒井田柿右衛門:1968年佐賀県有田町生まれ。旧名・浩。伊万里高校卒業後、多摩美術大......

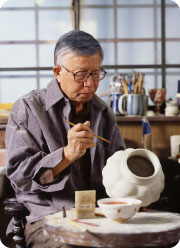

十三代今右衛門

十三代は、若い頃から創作的な色鍋島の制作に取り組み、現代の角度からの色鍋島に意欲を燃やしま......

13代中里太郎右衛門(逢庵)

1923年 12代中里太郎右衛門(人間国宝)の長男として生まれる。 1943年 東京高等工......

十代三輪休雪

山口県萩市にて、江戸時代初期から萩藩の御用窯として代々萩焼を継承していた三輪窯の次男として......

萩陶苑

約400年という歴史をもつ萩焼を、より多くの方に使っていただきたいという思いから1975年......

十二代今右衛門

十二代は研究心深い陶工気質の肌で、近代色鍋島の復興に生涯を捧げた名工といえます。十代、十一......

14代中里太郎右衛門

昭和32年、13代中里太郎右衛門の長男として生まれる。54年に武蔵野美大造形学部彫刻学科を......

十四代酒井田柿右衛門

昭和9年、酒井田正(まさし)として佐賀県有田町で誕生。祖父、十二代酒井田柿右衛門、父、酒井......

出西窯

のどかな風景が広がる出西 出雲市斐川町出西。出雲の西という意味の出西とは、こ......

初代須田菁華,須田与三郎

初代須田菁華 (1862~1927)は、文久2年(1862)金沢の商家に生まれる。初名与......

初代徳田八十吉

古九谷・吉田屋の再現に生涯を賭けた初代徳田八十吉は、九谷焼の最高峰の作家として評価されてい......

瀬戸浩

没年月日:1994-05-11 分野:工芸, 工芸家 (......

セラミック・ジャパン

...

高江洲康信

昭和22年 壺屋に生れる 昭和44年 父(友丈)に家業である壺屋焼を師事 昭和50年 壺屋......

髙取春慶

平成元年 髙取焼宗家 十三代八山の長男として生まれる。 平成22年 九州造形短期大学卒......

高取八山

昭和35年 髙取焼宗家 十二代八山の長男として生まれる。 十一代静山の許で幼少より陶業......

多々納弘光

プロローグ 今年の 8 月の終わり、松江市殿町の一畑松江店で開かれた「第 14 回日本陶......

田村耕一

1918年6月田村林次(雛人形師)の次男として佐野市に生れる。1986年に鉄絵の技術で、......

田村俊介

...

知花實

1954年読谷村生まれ。大学卒業後、読谷村焼 北窯の松田共司、松田米司と共に、読谷山大嶺寶......

塚本快示

塚本快示(つかもと かいじ、1912年12月14日 - 1990年6月......

塚本増夫

名前: 塚本 増夫(増山窯) tsukamoto masuo (zouzan-gama)......

塚本満

1951年 重要無形文化財「青白磁」「白磁」保持者 塚本快示の 長男として、岐阜県土岐市......

陶眞窯

壺屋焼陶眞窯は相馬正和が壺屋の育陶園にて修行後、窯主として昭和50年沖縄県恩納村名嘉真にて......

徳田八十吉

徳田 八十吉(とくだ やそきち)は九谷焼の陶工の名前である。 初代[編集] 初代徳田八......

徳永隆

フランス、韓国、ニューヨークや国内各地で個展や絵画パフォーマンスを中心に活動をされており、......

床井崇一

従事年: 昭和53年より現在の仕事に従事 平成9年 伝統工芸士の認定を受ける......

冨永十喜信

...

富本憲吉

富本 憲吉(とみもとけんきち、1886年6月5日 - 1963年6月8......

長江惣吉

...

中里重利

1930年 12代中里太郎右衛門(無庵)の三男として佐賀県唐津市に生まれる。 19......

中里隆

1937年 唐津焼十二代中里太郎右衛門(無庵)の五男として生まれる。 1959年 京......

中里太郎右衛門陶房

唐津焼を巡る旅は、古唐津の系譜を受け継ぐ「中里太郎右衛門窯」から始めたい。唐人町にある「太......

七代加藤幸兵衛

加藤卓男の長男、七代 加藤幸兵衛は、日展、朝日陶芸展でそれぞれ最高賞を受賞するなど各陶芸展......

楢岡焼

■ 140余年もの伝統 ......

二代浅蔵五十吉,浅蔵与作

■浅蔵五十吉氏(1913-1998年) 大正2年、石川県寺井町生まれ。小学校卒業後、父......

二代目奥川忠右衛門

昭和6年、西松浦郡有田町生まれ。同22年から父である初代奥川忠右衛門に付いて陶芸を学ぷ。同......

ノモ陶器製作所 野本周

1980年 埼玉県に生まれる2001年 金城敏幸(陶芸城)に師事2009年 読谷村に自宅兼......

バーナード・リーチ

1887-1979。イギリス人、香港で生まれる。幼児期は日本で過ごす。帰英後は、ロンドン美......

硲伊之助,硲三彩亭

没年月日:1977-08-16 分野:工芸, 工芸家, ......

長谷川泰子

1975 横浜生まれ 1998 東海大学教養学部芸術学科美術学課程卒業 1999 ......

八代清水六兵衞

昭和29年生まれ。 早稲田大学理工学部建築学科卒業後、陶芸を学ぶ。 同58年、朝日陶芸......

塙好山

もう一人の塙好山(1897~1947)氏は笠間生まれ。1911年(明治44年)に西茨城郡立......

濱田庄司

濱田庄司は、近現代の日本を代表する陶芸家の一人です。1894年に東京で生まれ、東京府立一中......

林恭助

昭和37年 ・岐阜県土岐市に生まれる。(平成23年6月現在、満48歳) 昭和58年 ・土......

久田重義

昭和21年(1946年)生まれる。 日本伝統工芸展 2回受賞 天目を得意としており学生......

日根野作三

日根野作三は、戦後日本を代表する陶磁器デザイナーで、明治40年(1907)、現在の三重県伊......

福田るい

「小代焼の“焼き”の強さを全面に出すような作品を心掛けています。器を完成させるのは使う人。......

藤ノ木陽太郎

唐津市鎮西町の唐津焼陶芸家藤ノ木陽太郎さん(32)が26日から東京・銀座で初個展を開く。幼......

藤本能道

没年月日:1992-05-16 分野:工芸, 工芸家 (......

藤原郁三

1970 東京芸術大学美術学部日本画科卒業 1975 益子陶飾にて陶版レリーフ制作 199......

藤原啓

藤原 啓(ふじわら けい、1899年2月28日 - 1983年11月1......

舩木研兒

昭和2年 布志名焼窯元舩木家に生まれる24年 国画会賞受賞25年 浜田庄司氏に師事す日本民......

舩木伸児

1960年 布志名焼窯元・舩木家に生れる1984年 武蔵野美術短期大学デザイン科卒1987......

船木道忠

1900-1963 大正-昭和時代の陶芸家。明治33年5月18日生まれ。画家をこころざし日......

古田重然,古田織部

古田 重然(ふるた しげなり[4]、ふるた しげてる[5])は、戦国時代から江戸時代初期に......

芳国社

渋草焼は、現在も昔のままの建物の中で作業をしております。 その場所が「しぶくさ」という地......

マイケルマルティノ

日本において外国人陶芸家であること、それは興味深いことです。今までお会いしたお客様には、私......

松井康成

)

1952年明治大学文化部卒業。1937年茨城県笠間市の浄土宗月崇寺住職を継ぐ。1959年頃......

松田共司

1954年沖縄県読谷村に生まれる 1974年那覇市首里 石嶺窯にて作陶従事し、1980年大......

松田米司

1954年沖縄県読谷村に生まれる 1973年那覇市首里 石嶺窯にて作陶従事。1979年共同......

丸九製陶所

六古窯の里「信楽」に江戸中期創業 丸九製陶所の創業は江戸中期にさかのぼると言われております......

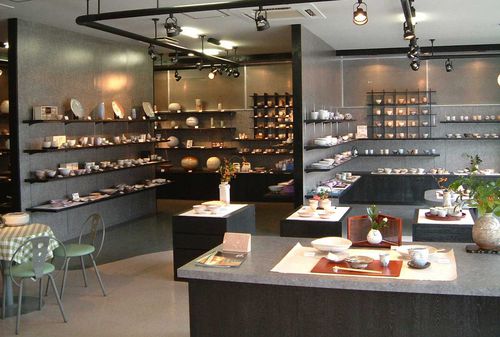

まるぶん

器がつくる楽しい食空間を提供する会社の持続的な成長を追求し、社会への貢献と社員の幸福の実現......

深山

株式会社深山は創業以来、鋳込みという製法でものづくりを続け今年度で創業37年目を迎えました......

宗像利訓

1985年に宗像窯八代当主宗像利浩の長男として会津美里町(旧会津本郷町)に生まれる。 2......

宗像利浩

1957年会津本郷町に生まれる。 77年京都嵯峨美術短期大学を卒業。 出西窯などで修行の......

宗像眞弓

1959年宗像窯七代目亮一の長女として誕生 1986年父亮一・兄利浩に師事し陶芸の......

宗像亮一

...

村田珠光

村田 珠光(むらた じゅこう、応永29年(1422年)または30年(1423年) -&nb......

森一蔵

...

ゆいまーる沖縄

ゆいまーる沖縄は故玉城幹男の「沖縄を自立させたい」という思いで1988年に創業しました。......

吉川水城

吉川水城益子の黒釉を受け継ぐ 「黒釉花文扁壺」高さ41cm、17×11c......

吉田璋也

...

吉田美統

吉田美統(よした みのり 1932年7月7日 - )は日本の陶芸家。2001年に人間国宝に......

四本哲男

1975年 栃木県益子にて 陶芸家として独立。 1993年 伝統工芸新作展 (......

四代徳田八十吉

四代 徳田八十吉 陶歴 昭和36年 石川県小松市に徳田家の長女として生まれる 父は無......

六代加藤卓男

六代 加藤卓男(一九一七年~二〇〇五年)は、古代ペルシア陶器の斬新な色彩や独創的な造形、釉......

六代清水六兵衛

(1901年9月13日 - 1980年4月17日) 5代の長男。名は清水正太郎。 19......

和田窯

昭和の半ば頃、常に益子の若者の中心に一人の芸術心に長けた男がいた。合田好道(ごうだよしみち......

十四代今右衛門

文化審議会は7月18日、重要無形文化財保持者(人間国宝)に、色絵磁器の十四代今泉今右衛門さ......