陶磁器の産地

上野焼

上野焼(あがのやき)は福岡県田川郡香春町、福智町、大任町で焼かれる陶器。江戸前期に高名な茶......

天草陶磁器

天領天草では、島内の各村の庄屋家が村民の自活の道を陶業に求めて、江戸初期・中期から磁器と陶......

有田・伊万里焼

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に渡来した李参平(金ヶ江三兵衛)によって泉山磁石場(国指定史跡)が発......

伊賀焼

伊賀焼(いがやき)は三重県伊賀市(旧阿山町)にて焼かれている陶器。中世から始まったといわれ......

出石焼

国内でも珍しい、白磁を中心とした焼き物である。透き通るように白い磁肌に、浮き彫りや透かし彫......

一の瀬焼

筑後地区の西方、うきは市浮羽町が誇る伝統工芸「一の瀬焼」。今から400年前、豊臣秀吉が朝鮮......

石見焼

元々石見では窯業が盛んで、特に水瓶は北前船を使って全国津々浦々に出荷された。18世紀の中頃......

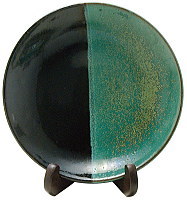

牛ノ戸焼

牛ノ戸焼(うしのとやき)は鳥取県鳥取市河原町にて焼かれる陶器。天保年間に因幡の陶工、金河藤......

越前焼

越前焼(えちぜんやき)は、福井県丹生郡越前町の主に宮崎地区(旧宮崎村)・織田地区(旧織田町......

大谷焼

大谷焼は徳島県鳴門市大麻町において、230年以上の伝統がある徳島を代表する陶器です。江戸時......

大樋焼

大樋焼(おおひやき)とは、石川県金沢市にある、340年余の伝統をもつ楽焼の脇窯である。江戸......

大堀相馬焼

江戸時代の元禄年間に、中村藩士の半谷休閑が大堀で陶土を発見し、下男の左馬に命じて日用雑器を......

小鹿田焼

江戸時代中期に、小石原焼きから陶工柳瀬三右衛門を招き黒木十兵衛によって開窯。昭和初期から戦......

唐津焼

文禄・慶長の役(1592年〜1598年)に先立つ1580年頃に開窯。その後朝鮮出兵で連れて......

京焼

桃山時代に千利休の指導のもと長次郎が楽焼をはじめた。初期の主窯であった栗田口焼は高麗物の写......

九谷焼

17世紀の中頃、藩の殖産政策として始められる。有田に学んだ陶工に藩主が焼かせた江戸前期の古......

小石原焼

江戸時代前期、黒田藩三代藩主光之が日用雑器の磁器を作り始める。大阪スエヒロの店長であり19......

小糸焼

小糸焼(こいとやき)は岐阜県高山市で焼かれる陶器である。寛永年間の開窯で、高山城主の金森重......

こぶ志焼

1946年、北海道岩見沢の地に『こぶ志窯』は誕生しました。桜とともに、北国に春の到来を告げ......

薩摩焼

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に薩摩藩主島津義弘が朝鮮から陶工80人以上を連れて帰ったのがはじまり......

信楽焼

平安時代に焼かれた須恵器が起源。日本の六古窯の一つである。室町時代に村田珠光が信楽に美を見......

渋草焼

渋草焼は渋草ヶ丘という地名に由来するといわれる。岐阜県高山市が産地。1841年(天保12)......

小代焼

小代焼(しょうだいやき)は熊本県荒尾市、南関町、熊本市など県北部で焼かれる陶器。小岱焼とも......

瀬戸焼

瀬戸焼(せとやき)は、愛知県瀬戸市とその周辺で生産される陶磁器の総称。東日本で広く流通し、......

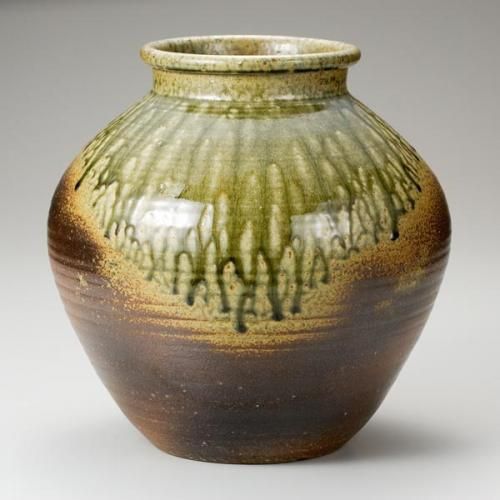

丹波立杭焼

丹波立杭焼(たんばたちくいやき)は兵庫県篠山市今田地区付近で焼かれる陶器、炻器。主に生活雑......

壺屋焼

1682年琉球王府が知花窯、宝口窯、湧田窯を牧志(現在の壺屋)に統合したのが始まり。昭和の......

常滑焼

平安末期の12世紀に成立。日本六古窯の中で最大の産地。窯跡は数千といわれている。桃山期に隆......

砥部焼

江戸時代中期に、藩主が地元の陶石を原料に磁器を生産させて藩の財政の助けにしようと考え、磁器......

楢岡焼

楢岡焼(ならおかやき)は、秋田県大仙市南外地域にて焼かれる陶器である。独特の群青色の海鼠薬......

萩焼

文禄・慶長の役後、毛利家が萩に入府してから数年後に成立したと考えられている。毛利秀元が古田......

波佐見焼

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に藩主大村氏が朝鮮から陶工を連れて帰り連房式階段状 登窯を築いたこと......

益子焼

江戸時代後期に大塚啓三郎が笠間焼の田中長平を指導者として招き入れ創始。当時、関東の焼物は笠......

三川内焼

豊臣秀吉の朝鮮出兵の際に平戸藩藩主である松浦鎮信が朝鮮から陶工関を連れて帰ったのがはじまり......

美濃焼

平安時代に焼かれた須恵器が起源。日本の六古窯の一つである。桃山時代にそれまでになかった自由......

四日市萬古焼

萬古焼の食器は、明治末期(1911年頃」に水谷寅次郎が半磁器の製造技術を開発し、「大正焼」......

楽焼

楽焼は、一般的に電動轆轤や足で蹴って回す蹴轆轤を使用せず手とへらだけで成形する「手捏ね」と......

赤津焼

日本六古窯のひとつである瀬戸地方で日本初の高温陶器を焼いたのが始まりと言われる。江戸時代......

会津本郷焼

会津本郷焼(あいづほんごうやき)とは、福島県会津美里町(旧会津本郷町)周辺を産地とする陶器......