陶磁器の技法

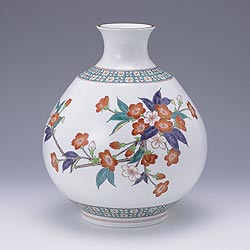

藍柿右衛門

柿右衛門の最盛期は17世紀の後半と言われており、その時期のものは後の時期には無い綺麗さ、濁......

藍九谷

伊万里焼の染付様式の一つ。特徴は、呉須(ごす)の色調がはっきりした染付で、丁寧な作りの皿が......

藍鍋島

鍋島染付とは,透明感のある素地に,呉須による藍一色の染付を施こしたものです。藍色以外の色を......

青井戸

釉に青みがかかるものを指すが、釉調は「大井戸」に近いものもありさまざまである。根津美術館蔵......

青伊羅保

伝統的な釉薬である、「伊羅保釉(いらぼゆう)」と呼ばれる、茶色の色合いですこしざらっとした......

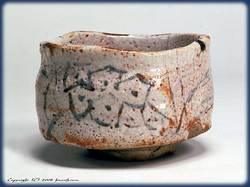

青織部

織部焼の一種。器物の表面全体に青緑色釉(銅緑釉)を掛けたもの(総織部)と、器の一部にそれが......

青唐津

「青唐津」とは、木灰釉や灰釉を素地に掛け、還元炎焼成したもので、素地の中に含まれている鉄分......

青九谷

青手九谷(あおでくたに、あおてくたに)とは、石川県(加賀藩や大聖寺藩)で作られてきた九谷焼......

青古九谷

古九谷の一種。 緑釉を多く用いて赤を使用しないことからこう呼ばれる。 緑・黄・紫の三彩古九......

青手九谷

緑の色絵の具を印象的に配色して、絵付けされたスタイルです。素地の余白をほとんど余すことなく......

青備前

窯の中の酸素があたらない場所で焼かれると、物質から酸素が奪われる反応(還元)がおきます。こ......

アガートウェア

アガートウェア(英語版)(瑪瑙焼き)は色の違う胎土を、個々の色が失われてしまわない程度に混......

赤絵

にじみにくい赤の色絵の具の特性を活かして、器全体に「細描」と呼ばれる細かい描き込みを施した......

赤絵金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

赤織部

鉄分の多い赤土を素地とする。(鳴海織部から白土に銅緑釉をのぞいたもの)文様は白化粧土(白泥......

赤志野

志野焼の一種。素地に鉄泥を化粧掛けして下地とし、その上に長石釉を掛けて焼き上げ、淡赤色を呈......

穴窯

アジアで中世期から使われていた窯で、工業生産用の窯としては最古の形態と言われている。5世紀......

飴釉

透明釉に鉄またはマンガンを5~10%加え、酸化で焼くと褐色の飴釉となります。透明釉の種類に......

荒焼

14世紀~16世紀頃、ベトナム方面から伝わった焼き物[要出典]。釉薬を掛けずに、1000度......

伊賀焼

伊賀焼(いがやき)は三重県伊賀市(旧阿山町)にて焼かれている陶器。中世から始まったといわれ......

鋳込み

「鋳込み」とは、石膏(せっこう)の型に、泥漿(でいしょう、水や珪酸ソーダなどを混ぜ合わせて......

石はぜ

素地の中にあった小石が焼成の際、その周囲に割れ目を生じて表面に現れたり、小石の表面が熔けて......

板作り

手びねりは最初期から存在した手法である。球、板(板作り)、紐(紐作り)などの形をした粘土を......

イッチン

土をしぼりだしながら、表面に直接文様を描く方法。イッチンともいいます。白泥を用いる場合は特......

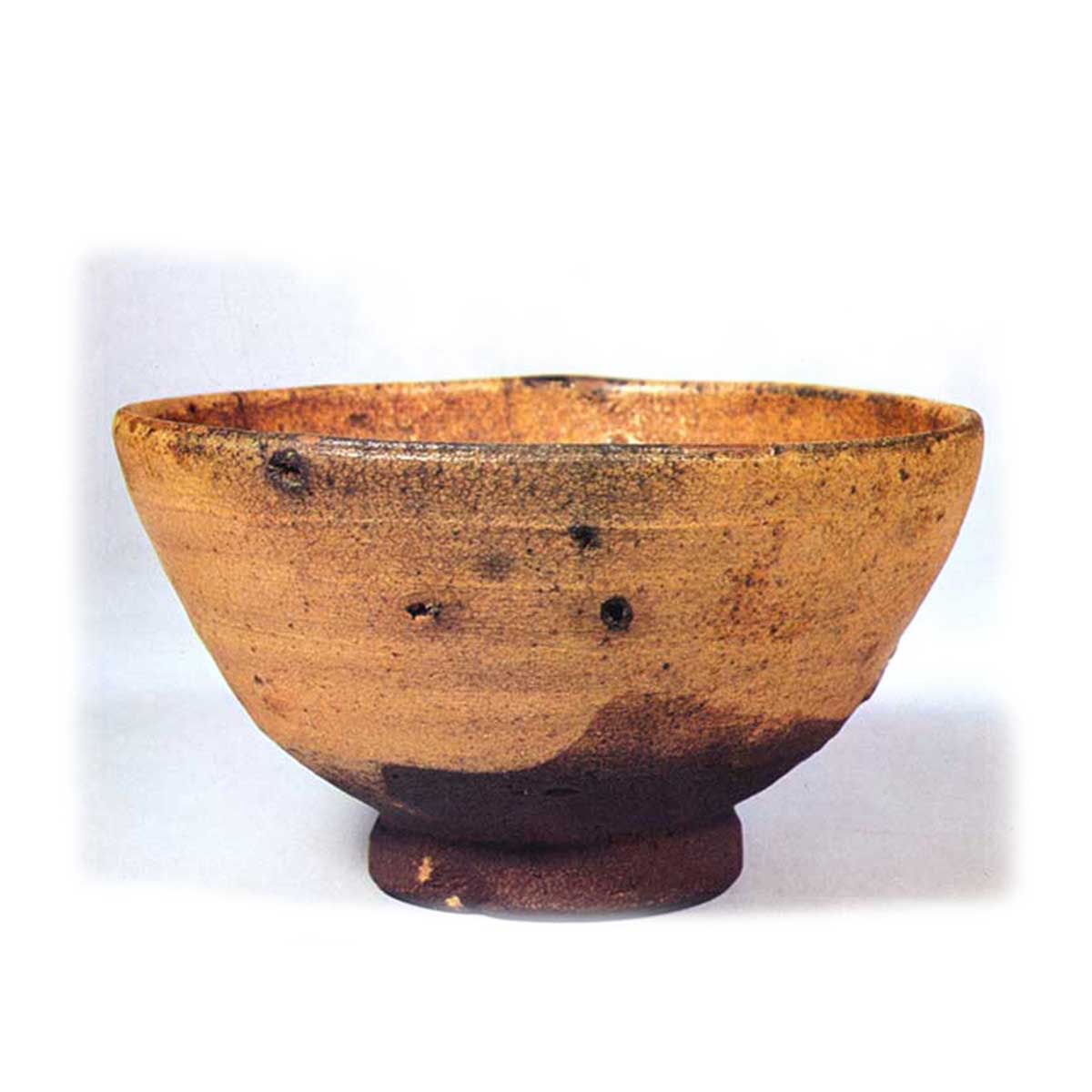

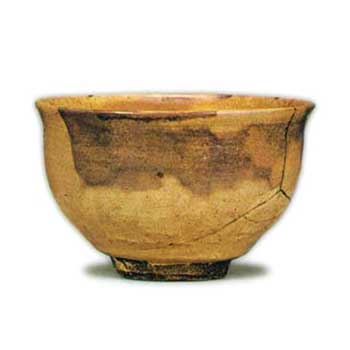

井戸

古来高麗茶碗の最高峰とされるもので、「竹の節高台」と称される高い高台をもつ。いわゆる上手物......

糸底

《ろくろから糸を使って切り離すところから》陶器の底。糸尻(いとじり)。...

井戸脇

井戸茶碗に類するものの意で、見込みがひろく浅めな形(なり)をいう。...

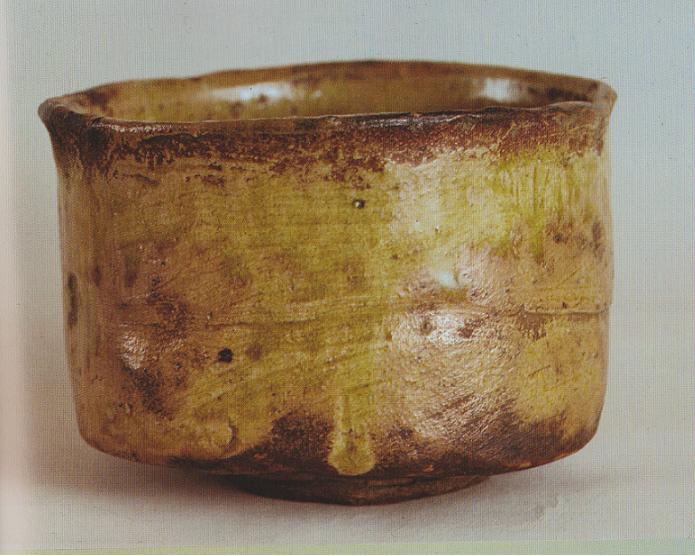

伊羅保

伊羅保釉は、古くから高麗茶碗にある釉薬で、釉肌がいらいらしているから名付けられた。伊羅保茶......

色絵金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

色絵磁器

色絵磁器とは、磁器の表面に赤・黄・緑・紫等の色絵具で文様を表現する技法である。伝統的な色......

色鍋島

色鍋島とは,藍色の呉須で下絵を描えがき,本焼をした後,赤色・黄色・緑色の3色で上絵をつけた......

印花

文様の型を素地に押し付ける方法。型の全面に文様を表して一度に押し付けるもの、小さなスタンプ......

印刻

彫り込むことで表された文様で装飾法の一つ。...

影青

中国宋代,江西省景徳鎮で焼かれ始めた磁器。白色半透明の薄い胎土にわずかに鉄分を含む透明の釉......

浮き彫り

器表面に装飾した文様のまわりを彫り、模様を浮かび上がらせる技法。...

烏盞

《「う(胡)」は唐音》天目茶碗(てんもくぢゃわん)の一つで、釉色(ゆうしょく)の黒いもの。...

馬の絵

旧相馬藩の「御神馬」が描かれており、別名「左馬」それは「右に出るものがない」という意味から......

馬の目皿

馬の目皿は、江戸後期(19世紀初)に庶民用の日用雑器として、瀬戸・洞地区を中心に生産された......

上絵付け

釉薬をかけて一度焼成した器物の釉表に、低火度でとける顔料で文様を描き再び焼成する方法。上絵......

雲鶴

高麗(こうらい)青磁の一。表面に白土をはめ込んだ象眼青磁で、雲や鶴の模様を表す。雲鶴手。...

雲錦手

桜と紅葉とを配した文様。「吉野山の桜は雲かとぞ見え、竜田川の紅葉は錦の如し」の意からという......

絵唐津

「絵唐津」とは素地に「鬼板」で、陶工の身近にある草、木、花、鳥、人物などを、指や筆で文様を......

絵高麗

高麗焼(朝鮮産の陶磁器の古いよび名)のうちで鉄絵文様のあるものという意味であるが,古くは中......

絵志野

釉の下に鬼板で絵付けした上に志野釉をかけて焼いたもの。...

エンゴ−べ

化粧掛け(エンゴーベ)は白もしくはクリーム色などのスリップ(フランス語版)で通常は焼成前に......

黄地金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

大井戸

典型的な井戸茶碗。名物手。「喜左衛門」(大徳寺孤篷庵)、「細川」(畠山記念館)、「筒井筒」......

置上

土を少しずつ筆先にのせ盛り上げて「レリーフ」を施した文様は、江戸中期(1680年頃)より三......

奥高麗

古唐津の茶碗の一。形は概して大ぶりで井戸形または熊川(こもがい)形。ごく薄い土灰釉がかけら......

踊り箆

生乾きの素地を破線状に削って文様を施すこと。ろくろの上に生素地をおき、回転している素地に弾......

鬼板

尾張・瀬戸地方の第三紀層で多量に産出する褐鉄鉱。赤く板状で鬼瓦に似ており、良質のものは玉状......

鬼熊川

真熊川との作風の違いは下手で、それだけに変化に富み釉調にも乱れがあって、火間がみられたり、......

鬼肌

...

御深井

御深井焼(おふけいやき)とは、主として17世紀後半から18世紀にかけて盛行した灰釉に長石を......

織部

部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃、岐阜県土岐市付近で始まり元和年......

織部

織部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃、岐阜県土岐市付近で始まり元和......

織部黒

織部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃から元和年間(1615年-16......

貝目

器を赤貝などの貝で支えたときに、自然釉が貝の所に溜まり固まったもの。...

灰釉

灰釉とは木々や藁(わら)の灰を原料として釉薬を作り、それらを掛けて焼かれた陶器のことです。......

灰釉陶器

釉薬をかける陶器の一種で、奈良時代・平安時代に生産された焼物です。釉薬として、植物灰を使用......

梅花皮

釉を厚く掛け過ぎたり、焼成不足のために釉が十分熔け切らず、鮫肌状に縮れたのもをいう。茶碗で......

カオリンマット

アルミナを主成分とするカオリンを添加した釉です。カオリンの種類も多く、外国産の物もあります......

柿右衛門様式

有田の色絵磁器は、1659年頃に本格化するヨーロッパ等への輸出によって生産が拡大され、それ......

掻き落とし

陶磁器の装飾技法。器の表面の釉(うわぐすり)や化粧土を掻き落とし、模様を表す。中国の磁州窯......

柿釉

鉄釉の一種。酸化炎で焼成すると赤茶(柿茶)色に発色する。木灰と含鉄土類を配合して作る。還元......

重ね掛け

...

鎹継ぎ

割れた陶磁器を金属の小鎹で接合する技法。馬蝗伴青磁が有名。...

鹿背

由来は安土桃山時代にまで遡ります。当時の茶人が朝鮮に注文した茶碗に偶然赤い斑点が出ており、......

型打ち

土製や木製の型に素地を流し込んだり押し当てたりして成形する方法。大量生産をする場合や、彫塑......

型押し

文様の型を素地に押し付ける方法。型の全面に文様を表して一度に押し付けるもの、小さなスタンプ......

片口

注水に便利なように,口縁部の一方に,鳥のくちばし状の注ぎ口をつくり出した椀・杯・鉢形の容器......

堅手

李朝の堅手、といわれるやきものがある。高麗茶碗の文献によくみられる名称で、そもそも名前の......

片身替り

陶器の半分ずつが異なる調子に焼成されたもの。また,半分ずつに異なる色の釉(うわぐすり)をか......

型物古伊万里

その結果伊万里の輸出は17世紀後半から18世紀初頭を最盛期として減少するが,それでも江戸時......

褐釉

中国の漢時代につくられた低火度釉の褐色の釉。...

ガバ掛け

ガバ掛けとは、器の内側に釉を一瞬のうちにがばっと掛ける早業施釉法です。空気の圧力を利用して......

窯割れ

文字通り、窯での焼成中に、温度差や生地の収縮の差で、割れが生じたもの。一般的には失敗だが、......

蚊帳目

...

唐子絵

「唐子絵」とは松の木の下で無心にたわむれる唐の子供が描かれた柄で、不老長寿の図柄として現代......

唐津

唐津焼(からつやき)は、近世初期以来、現在の佐賀県東部・長崎県北部で焼造された陶器の総称。......

皮鯨手

唐津焼に多い意匠。口縁に鉄を塗ることで、鯨の皮身のような黒褐色に焼き上がる。...

還元焼成

酸化焼成とは、燃料が完全燃焼するだけの十分な酸素がある状態で焼かれる場合の焼き方の事であり......

貫入

貫乳,開片ともいう。素地と釉 (うわぐすり) の膨張率の差などによって,陶磁器の釉に細かい......

黄唐津

「黄唐津」とは、木灰釉や灰釉を素地に掛け、酸化炎焼成したもので、素地の中に含まれている鉄分......

黄瀬戸

黄瀬戸は室町時代からの朽葉色の古瀬戸の流れをくむもので、志野のように桃山時代に始められた釉......

吉州天目

《「玳皮」は玳瑁(たいまい)の甲羅(鼈甲(べっこう))の意》中国江西省吉州窯で宋代から元代......

黃天目

鉄を多く(ほぼ5%以上)含んだ黒色の釉薬を全般に天目釉といいます。天目というのは中国浙江省......

強還元焼成

陶磁器の焼成は大きく分けて酸化焼成と還元焼成に分かれる。還元焼成とは、酸素が足りない状態で......

切り高台

高台(こうだい)とは、茶碗の胴や腰をのせている円い輪の全体であり、容器を卓上ないし台上に乗......

金海

慶尚南道・釜山窯近くの金海窯で焼かれた御本茶碗の一種器胎に「金」あるいは「金海」の彫銘が入......

金彩

陶磁器の釉表に金を焼き付ける方法。金箔あるいは金泥を用いて膠(にかわ)を接着剤とし、低火度......

金継ぎ

割れたり欠けたりした陶磁器を漆(うるし)で接着し、継ぎ目に金や銀、白金などの粉を蒔(ま)い......

鈞窯,均窯

中国,金代・明代に鈞州と呼ばれた河南省禹県を中心に,宋・元時代以降華北各地で焼造された,青......

金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

釘彫高台

釘で彫ったような線刻模様があるもの。伊羅保茶碗などに多い。...

櫛目

素地に櫛で数条の線を入れ、模様とすること。陶芸用とは限らず、普通の櫛、またはフォークなどで......

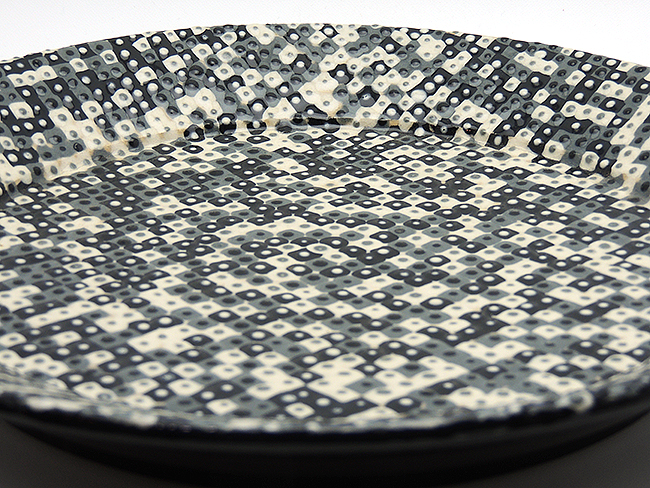

櫛目高台

鍋島様式の作品にのみ見られる高台の文様のこと。高めに造られた皿の高台に、染付で精巧に施され......

九谷五彩

五彩手は黒の輪郭線を用い、青、黄、緑、紫などの濃色で文様を描いたものである。...

口紅

陶磁器の口縁に赤褐色の鉄釉を施すことで、柿右衛門のつながりに多く見られます。...

くらわんか茶碗

枚方の町は、昔も今も交通の要の町でした。大阪の京橋から、伏見を経て京に達する「京街道」のそ......

黒織部

織部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃から元和年間(1615年-16......

黒唐津

「黒唐津」とは、黒釉(鉄分を多く含んだ木灰釉)をかけて焼いたもので、鉄分の量や成分により、......

黒千代香

千代香、茶家(ちょか)とは、鹿児島県の薩隅方言で扁平で、注ぎ口の付いた陶磁器の土瓶、銚子の......

黒楽

楽焼(らくや)きの一。黒色不透明の釉(うわぐすり)をかけて焼いたもの。...

景色

茶人のいう陶器の見所の一。陶器表面にかけた釉(うわぐすり)の流れ具合や溶け具合,また焼成時......

化粧掛け

化粧掛け(エンゴーベ)は白もしくはクリーム色などのスリップ(フランス語版)で通常は焼成前に......

化粧土,スリップ,エンゴ−べ

化粧掛けは、生地に化粧土を掛ける技法です。化粧掛けにはイッチン、刷毛目、搔き落とし、象嵌、......

削り高台

高台(こうだい)とは、茶碗の胴や腰をのせている円い輪の全体であり、容器を卓上ないし台上に乗......

蹴ろくろ

駆動用の円盤の縁(ふち)を蹴って回す轆轤。けりろくろ。...

建盞

中国福建省にあった建窯で、宋・元代に作られた天目茶碗(てんもくぢゃわん)。曜変(ようへん)......

乾山写し

乾山写し・仁清写しなど京焼の偉人達に敬意を表して、その作風を本歌取りしたもの。...

小井戸

「大井戸」よりも形、特徴がともに小振りのものを指すとされるが、「古井戸」の意ともいう。...

高麗青磁

高麗青磁(こうらいせいじ)は、朝鮮半島の高麗時代(918年 - 1391年)に製作された青......

古九谷

大聖寺藩領の九谷村(現在の石川県加賀市)で、良質の陶石が発見されたのを機に、藩士の後藤才次......

焦げ

薪が燃えると燠や灰が窯の中に積もります。これらが積もる場所(火の前)に置いた器物は裾の部分......

碁笥底高台

削りだした部分はなく、碁笥(碁石の容器)の底のような形をしているもの。...

五彩手

五彩手は黒の輪郭線を用い、青、黄、緑、紫などの濃色で文様を描いたものである。...

呉須

染付(そめつけ)は、磁器の加飾技法の1つで、白地に青(藍色)で文様を表したものを指す。中国......

木の葉天目

今からおよそ千年ほど前、中国江西省の吉州窯という小さな民間の窯場での出来事。季節は晩秋。黒......

粉引

粉引(こひき)とは、李氏朝鮮から日本に伝わった陶器のこと。粉吹(こふき)ともいう。由来は「......

粉引唐津

「粉引唐津」とは、褐色の粘土を使い、素地がまだ生乾きの時に白色の化粧土を全面に掛けて乾燥さ......

御本

由来は安土桃山時代にまで遡ります。当時の茶人が朝鮮に注文した茶碗に偶然赤い斑点が出ており、......

熊川

「こもがい」とよまれる。古くは金海加羅をさした「くまなり」に由来する古地名から熊川倭館をそ......

銹絵

鉄絵(てつえ)ともいい、絵付けの一種。釉薬(ゆうやく)の下に描く下絵、上に描く色絵の上絵と......

錆絵

鉄絵(てつえ)ともいい、絵付けの一種。釉薬(ゆうやく)の下に描く下絵、上に描く色絵の上絵と......

銹釉

茶色に発色した鉄釉(てつぐすり)の一種。柿右衛門様式(かきえもんようしき)では口縁に塗られ......

鮫肌釉

薩摩焼(さつまやき)などにみられる粒状の、いわゆる鮫肌を表す釉(うわぐすり)。...

塩釉

揮発釉の一種。焚口から食塩を投入し、窯内に食塩蒸気を発生させ、その作用で素地面にガラス状被......

磁器

磁器は半透光性で、吸水性が殆どない。また、陶磁器の中では最も硬く、軽く弾くと金属音がする。......

七宝繋文

鍋島の裏文様の中で最も代表的な文様。七宝文をつないで結んだ文様。...

七宝文

七種の宝をあらわす四方に孤をもつ丸文。これを数個繋いだものは七宝繋文となる。...

七宝焼き

七宝焼(しっぽうやき)とは金属工芸の一種で伝統工芸技法のひとつ。金、銀、銅、鉄などの金属製......

志野

桃山時代に美濃(岐阜県)で焼かれた白釉の陶器。素地は「もぐさ土」という鉄分の少ない白土で、......

志野織部

織部焼(おりべやき)は、桃山時代の慶長10年(1605年)頃から元和年間(1615年-16......

四方高台

四方形のもの。...

蛇蝎釉

蛇蝎釉とは文字通り蛇(へび)や蝎(さそり)の肌を思わせる形状になっている釉薬のことです。伸......

射出成形

射出成形は熱可塑性物質(英語版)や金属部品の成形に長年用いられてきた方法で、食器産業にも応......

シャンティイ

フランス・シャンティイ地方の磁器の総称。1725年の開窯から1740年頃まで、柿右衛門の写......

朱紫泥

無名異焼の歴史は、文政2年(1819年)に、伊藤甚平が佐渡金山の坑内で産する無名異を用い楽......

朱泥

本来朱色の泥ではなく水田の耕作土下層に形成された青みがかった粘土を主とし、丘陵部に形成され......

腥臙脂彩

有節萬古焼、朝日萬古焼と呼ばれ古い万古焼製品と同様に名谷山の白土と赤土を使い古い萬古焼製品......

縄文象嵌

大正時代末頃以来、柳宗悦を中心に推進された民芸運動は、全国各地の民窯の存在を広く知らしめる......

祥瑞

染付磁器の茶器の最良品とされる。中国景徳鎮で作られた。器の底に「五良大甫 呉祥瑞造」の銘の......

白唐津

「斑唐津」とは失透性の藁灰釉をかけたもので、全体が乳白色の表面に粘土の中の鉄分や燃料の松灰......

辰砂

銅を着色材としてふくむ赤い釉薬のことを辰砂(しんしゃ)といいます。中国の元の時代に釉裏紅(......

水簸

水に入れて攪拌(かくはん)し、土の場合は精粗を分別し、灰の場合はアクを取り除く作業。...

須恵器

須恵器(すえき)は、日本で古墳時代から平安時代まで生産された陶質土器(炻器)である。青灰色......

透掘り

文様の周辺部分をくりぬいて表す方法。別作りした透彫りの部分を器表に張り付ける方法もあります......

墨流し

白釉に鉄釉を垂らして竿で撫ぜ、マーブル状で焼成すると、水面に墨を流したようになる文様。...

素焼

素焼きあるいは素焼(すやき)とは、陶磁器の焼き方の一つ。低い焼成温度で軽く焼き固める方法の......

スリップウェア

スリップウェア(Slipware)とはヨーロッパなど世界各地で見られた、古い時代の陶器の一......

青海波

同心円の半円形を重ね併せて、波文様を表現した文様。...

青磁

青磁(せいじ)とは、青磁釉を施した磁器(Porcelain)または炻器(Stoneware......

瀬戸黒

瀬戸黒は桃山期に焼かれた総黒の焼物です。その技法は織部黒、黒織部と同様で、焼成中に釉薬の溶......

線描き

...

象嵌

象は「かたどる」、嵌は「はめる」と言う意味がある。象嵌本来の意味は、一つの素材に異質の素材......

染付

染付(そめつけ)は、磁器の加飾技法の1つで、白地に青(藍色)で文様を表したものを指す。中国......

染錦

色絵(いろえ)と染付(そめつけ)を組み合わせたもので、とくに伊万里(有田)ものが言われる。......

玳皮盞天目

《「玳皮」は玳瑁(たいまい)の甲羅(鼈甲(べっこう))の意》中国江西省吉州窯で宋代から元代......

竹節高台

削りだして竹の節状にしたもの。井戸茶碗など高麗物に多い。...

たたら成形

ろくろ成形ではできない楕円や角の皿や鉢を作る時に向いている方法です。まず同じ厚さ・長さの木......

ダミ

彩(ダミ)ともいう。呉須で素地に絵付けする(染付)とき、まず文様の線描きをしてその線輪郭の......

千種伊羅保

片身替わり伊羅保というのがありまして、字のごとく(画像のごとく)2種類の釉薬を掛け分けした......

長石

水簸をおこなわない胎土中の粗い長石粒が溶けて乳白色のツブツブになる景色を言う。信楽焼の一つ......

ちりめん高台

高台の中の削り方がちりめんのように、チリチリしたように見える。...

堆花

土をしぼりだしながら、表面に直接文様を描く方法。イッチンともいいます。白泥を用いる場合は特......

泥彩

陶芸作品に色をつける方法はどれだけでもあるけど泥(土)を使って彩色する方法を泥彩(でいさい......

デザイナー

デザイナー(英語:designer)とは視覚領域において意匠計画や図案、設計を手掛ける人の......

鉄絵

鉄絵(てつえ)ともいい、絵付けの一種。釉薬(ゆうやく)の下に描く下絵、上に描く色絵の上絵と......

電気窯

電気窯は20世紀に開発された電気を使った窯である。学校や趣味の陶芸など、小規模な陶芸に主に......

天目

鉄を多く(ほぼ5%以上)含んだ黒色の釉薬を全般に天目釉といいます。天目というのは中国浙江省......

天目辰砂

天目系の釉薬と辰砂(辰砂釉)をかけわけた釉薬...

兜巾

兜巾高台などというが、高台中央部が突起をなしているもののこと。突起の形が山伏のかぶる兜巾に......

兜巾高台

高台の中央部が突き出した兜の先端に似たもの。...

土灰釉

雑木を燃やした灰で、これを水で洗ってアク抜きをしている釉薬(ゆうやく)の溶剤。...

飛び鉋

生乾きの素地を破線状に削って文様を施すこと。ろくろの上に生素地をおき、回転している素地に弾......

巴高台

内部に巴状の渦を箆でとったもの。...

虎布釉

森山焼(もりやまやき)は静岡県周智郡森町にて焼かれる陶器で、志戸呂焼の流れを汲む。明治42......

流し掛け

流し掛けとは、ひしゃくなどの容器で釉薬を取り、陶芸作品に流しかけていく方法です。一定に掛け......

鍋島青磁

鍋島青磁とは,大川内山から産出する質の高い青磁原石を用いた青磁釉ゆうを,何度もかけて焼き上......

海鼠釉

焼物の釉薬(ゆうやく)の一種。その釉色が海鼠に似ているところからの命名だが、二重掛けして行......

奈良三彩

奈良時代の最も特色あるやきもので、鉛釉を施したものです。これには緑・褐・白の三彩、緑白・緑......

濁手

「濁手(にごしで)」は米の研ぎ汁のようにやわらかみのあるミルキーホワイトの色をした白磁素地......

二重焼

二重焼」という構造です。入れたお湯が冷めにくく、また熱い湯を入れても持つことが出来ます。 ......

乳濁釉

乳濁釉というのはグロス、つまり艶あり、です。長石30、木もしくは土の灰30、ワラの灰40と......

抜け

火色が全体にありながら部分的に白い箇所が抜けたようにできる景色。...

鼠志野

下地に鬼板と呼ばれる鉄化粧を施し、文様を箆彫りして白く表しさらに志野釉(長石釉)をかけて焼......

練上げ

アガートウェア(英語版)(瑪瑙焼き)は色の違う胎土を、個々の色が失われてしまわない程度に混......

練り込み

アガートウェア(英語版)(瑪瑙焼き)は色の違う胎土を、個々の色が失われてしまわない程度に混......

練込志野

赤土と白土とを練り混ぜ志野釉をかけて焼いたもの。...

寝轆轤

大谷焼は鳴門市大麻町において、230年以上の伝統をもつ陶器です。 藍染めの際の藍液を入れ......

禾目天目

中国福建省の建窯で造られた天目茶碗のうち、黒釉に茶色や銀色の細かい縦筋が無数に見られるもの......

登り窯

登り窯(のぼりがま、en:climbing kiln)と現在一般に呼ばれるものは、窯業で陶......

野焼き

1 煉瓦を畳み一畳程度の広さで並べ......

灰被り

穴窯や登り窯で、薪の灰が降りかかった状態。...

灰志野

織田信長や豊臣秀吉の桃山時代になり、千利休や古田織部等による茶の湯の流行から茶陶の世界が生......

白磁

白磁(はくじ)とは、白素地に無色の釉薬をかけた磁器の総称である。 ケイ酸とアルミ......

薄胎

江戸時代末期から、一九五〇年頃にかけてつくられた輸出向けの洋食器は、技術の粋を極め、「薄胎......

白貼

土をしぼりだしながら、表面に直接文様を描く方法。イッチンともいいます。白泥を用いる場合は特......

刷毛目

陶磁器の加飾法の一つ。刷毛で白土を塗って刷毛目を残し、さらに透明な釉薬をかけたもの。朝鮮半......

土師器

土師器(はじき)とは、弥生式土器の流れを汲み、古墳時代~奈良・平安時代まで生産され、中世・......

撥高台

三味線の撥に似る。付け根から畳付けにかけて太く広がるもの。...

ビードロ

自然釉の中でも青緑色に発色したもの。灰が強還元状態(酸素が少なく炭素の多い不完全燃焼のとき......

緋色

火色とは、ほのかな赤色の発色をいい、主として土に含まれる鉄分の再酸化によって発色する。窯変......

火変わり

陶磁器を焼く際、炎の性質や釉(うわぐすり)の含有物質などが原因で予期しない釉色(ゆうしょく......

柄杓がけ

流し掛けとは、ひしゃくなどの容器で釉薬を取り、陶芸作品に流しかけていく方法です。一定に掛け......

備前

備前焼(びぜんやき)は、岡山県備前市周辺を産地とする陶器。日本六古窯の一つに数えられる。備......

ひっつき

器物を支えている目土や触触していた器物が、流れ出した自然によってくっついて一体化したもの。...

一重高台

同心円の輪状になった最も一般的なもの。蛇の目高台、一重高台などともいう。...

ひび割れ

貫入音と共に「青ひび」といわれるひび割れが、器全体に拡がって地模様になっています。 ”うつ......

ひも作り

素地をひも状にして一段ずつ巻き上げ、接合部を整えながら成形する方法。ひも土巻き上げ、巻き上......

吹き掛け

壷などの大物や手で持ちにくい作品は、霧吹きで釉薬を吹きかけて施釉する方法があります。吹き掛......

伏せ焼

蕪徳利・壷等に多く見られるもので、作品の上に別の作品をかぶせて焼くことにより、上下の焼けが......

縁紅

陶磁器の口縁に赤褐色の鉄釉を施すことで、柿右衛門のつながりに多く見られます。...

粉青沙器

「粉青沙器」とは「粉粧灰青沙器(ふんしょうかいせいさき)」の略語で、李朝時代の15~16世......

鼈盞

《「玳皮」は玳瑁(たいまい)の甲羅(鼈甲(べっこう))の意》中国江西省吉州窯で宋代から元代......

紅志野

鼠志酸化第二鉄を含む黄土である赤ラクを掛けた上に鉄絵文様を描き、さらに志野釉をかけて焼いた......

ペルシャ手九谷

古九谷の一種。 緑釉を多く用いて赤を使用しないことからこう呼ばれる。 緑・黄・紫の三彩古九......

琺瑯

琺瑯(ほうろう、英: vitreous enamel、米: porcelain ename......

本手堅手

大振りの椀なりで、懐が広い。...

本焼

本焼きとは、通常、釉薬を器面に定着させるため1200度前後で焼くことをいい、素焼きに対応す......

真熊川

作風は端正でやや深め、高台も高く、竹節釉調にも乱れがない...

斑唐津

「斑唐津」とは失透性の藁灰釉をかけたもので、全体が乳白色の表面に粘土の中の鉄分や燃料の松灰......

マット

透明に透けて見えない釉薬を総称して『マット釉』という場合が多い様です。正確に言うと、すべて......

三日月高台

高台の厚さが均等でなく、片方は厚くもう片方が薄い三日月形のもの。片薄高台ともいう。...

三島

胎土にこまかな連続地紋を押した上で白土を薄く掛けたもの。暦手(こよみで)とも。地紋の斑にな......

三島唐津

「三島」とは器がまだ生乾きのうちに、印花紋、線彫、雲鶴(うんかく)等の文様を施し、化粧土を......

三足高台

三つ足高台は器の底に円錐状の足を貼り付けた鬼の頭のようなものが多い。円錐形の器......

美濃焼

美濃焼(みのやき、Mino Yaki - Mino Ware)とは、岐阜県土岐市、多治見市......

ムカデ窯

龍窯(りゅうよう)は、主として中国の青磁をはじめとした陶磁器生産に用いられた斜面を利用した......

無地唐津

「無地唐津」とは、長石釉や土灰釉を素地にかけ、文様はなく、釉たまりを作って景色を表したもの......

無地志野

文字通り絵模様が少ない白無地。...

目跡

目土(器を支えている土)の跡で、薪の灰や炎に触れなかったため、発色せずにもともとの土の色が......

萌葱地金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

藻がけ

器物に海草を付けて海草に付着している塩の働きで、部分的に酸化作用を促進させて特殊な緋色を出......

焼締め

焼締め(やきしめ)は、陶磁器の分類上では炻器である。『やきじめ』とも発音する。また、正式に......

釉下彩

器表にコバルト、鉄、銅などを含んだ顔料で文様を描き透明釉をかけて焼く方法。それぞれの顔料は......

釉中彩

イングレーズ絵付は、ボーンチャイナや白磁の磁器に、イングレーズ専用絵具で彩色したのち105......

釉裏金彩

釉裏金彩は,陶磁器の器地に金箔や金泥等の金彩を用いて文様を描き,その上に釉薬を掛けて焼き上......

釉裏紅

酸化炎焼成によって緑色に発色し、還元炎焼成によって赤く発色する銅の性質を利用して、透明釉の......

指描き

...

窯変

陶磁器を焼く際、炎の性質や釉(うわぐすり)の含有物質などが原因で予期しない釉色(ゆうしょく......

曜変天目

曜変天目茶碗(ようへんてんもくちゃわん)は、天目茶碗のうち、最上級とされるもの。略して曜変......

四足高台

名前のとおり四足の高台だが、四足にすることで焼成後の足の高さのばらつきは出てき......

ヨリコ

「よりこ」とは常滑地方で用いられていることばで、壺や甕を紐づくりする時の粘土の紐のこと。粘......

礼賓三島

「礼賓三島」は、見込みに「礼賓」の字が白象嵌で書いてあることが名前の由来とされます。礼賓は......

楽焼

楽焼(らくやき)は、一般的に電動轆轤や足で蹴って回す蹴轆轤(けろくろ)を使用せず手とへらだ......

ラスター彩

ラスター彩(ラスターさい、Lusterware)とは、焼成した白い錫の鉛釉の上に、銅や銀な......

龍窯

龍窯(りゅうよう)は、主として中国の青磁をはじめとした陶磁器生産に用いられた斜面を利用した......

りんご釉

何年もたったりんごの樹の太い幹を燃やして残った灰を原料とする、鳴海要が開発した釉薬です。岩......

瑠璃釉

本焼用の透明釉の中に、呉須を入れて作る瑠璃色の釉薬のことを言う。 陶器に用いられることはほ......

連房式登窯

連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま,Renbousiki-noborigama,climb......

蝋抜き

溶かした蝋で素地に模様を描き、施釉すると蝋の部分だけ彩釉を弾きそこが装飾となる。...

轆轤

轆轤(ろくろ)は、木工や陶芸に用いられる器械。轆䡎(䡎は車偏に戸)とも書く。 木工用のもの......

輪高台

同心円の輪状になった最も一般的なもの。蛇の目高台、一重高台などともいう。...

藁灰マット

藁は珪酸(シリカ成分)を70~80%含みます。藁灰は白萩釉の様な乳濁釉に使われますが、限度......

割高台

高台(こうだい)とは、茶碗の胴や腰をのせている円い輪の全体であり、容器を卓上ないし台上に乗......

割竹形連房式登窯

連房式登窯(れんぼうしきのぼりがま,Renbousiki-noborigama,climb......

赤九谷

飯田屋風 天保の頃、宮本屋窯の飯田屋八郎右衛門が焼いた赤絵のものを赤九谷とも言う。...

赤地金襴手

金彩色絵磁器のこと。中国江西省景徳鎮民窯で16世紀中ごろ(明代嘉靖年間)に作られた。上絵付......

赤楽

楽焼きの一。素地(きじ)に酸化鉄を含む黄土を塗って赤く着色し,鉛質の透明釉(ゆう)をかけて......