漆器のつくりて

赤木明登

...

赤地友哉

略歴 明治39年1月24日-昭和59年6月30日(1906-1984) 金沢市生ま......

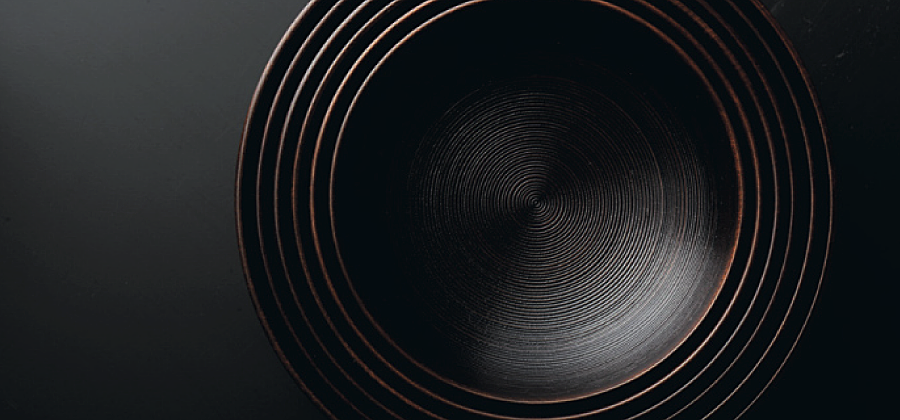

浅田漆器工芸

山中で使われる木は、国産の欅、栃、水目、桜、栓。ろくろで挽かれた木地は美しい漆器となってい......

天野真一

高岡の伝統工芸、漆と螺鈿を使ったブランド「DEN」。 古来から親しまれてきた漆を現代でも楽......

磯井如真

磯井如真(いそい じょしん、1883年(明治16年)3月19日 - 1......

磯井星児

漆芸界の“世襲”は全国でも多い。沈金の前大峰、前史雄や、※漆(き......

磯井正美

磯井正美(1926~ )は、磯井如眞の三男として高松に生まれ、予科錬から復員して後、漆芸の......

漆工房大島

漆工房大島の伝統。それは自信の技へ。たった一つの椀であっても、完成までの工程を作業ご......

遠藤正商店

数百年の歴史と共に日本人の生活を支え続けてきた独自の伝統文化は、生活様式の変化と共に失われ......

太田儔

1936年、岡山市生まれ。 岡山大学教育学部美術科卒業。 在学中、漆芸家・磯井如眞に指導を......

大西勲

1944- 昭和後期-平成時代の漆芸家。 昭和19年6月30日生まれ。鎌倉彫を学んだ後,......

大場松魚

大場 松魚(おおば しょうぎょ、1916年(大正5年)3月15日 - ......

音丸耕堂

彫漆家。香川県生。旧姓は木村、本名は芳雄。石井磬堂に師事し、さらに玉楮象谷に私淑して独学。......

オトモシッキ

オトモシッキは「つなぐデザインしずおか」で出会った、 漆器製造販売藤中とswitch de......

角萬漆器

沖縄の伝統工芸「琉球漆器」の販売なら創業120余年 琉球漆器最古の老舗 角萬漆器にお任せ下......

上條宗長

1980 木曽塗伝統工芸師 百瀬順徹氏に弟子入り 1983 輪島塗作家 比古田外記氏に教......

北大路魯山人

北大路 魯山人(きたおおじ ろさんじん、ろざんじん・ろさんにん とも、1883年......

北村昭斎

1938 漆芸家 北村大通の長男として生まれる 1956 東京藝術大学美術学部工芸科入学......

北村辰夫

輪島塗の技術にとどまることなく、その古典技法の復興を図りながら独創的な漆工作品を制作してい......

9世泉清吉

当代は9代目であるが、泉清吉の名前は漆文化の中の金字塔とも言えるもので、近代漆文化の立て役......

桐本俊兵衛

二代目俊兵衛は、高校卒業後すぐに家業を継ぎました。 昭和30年代後半から40年代の高度経済......

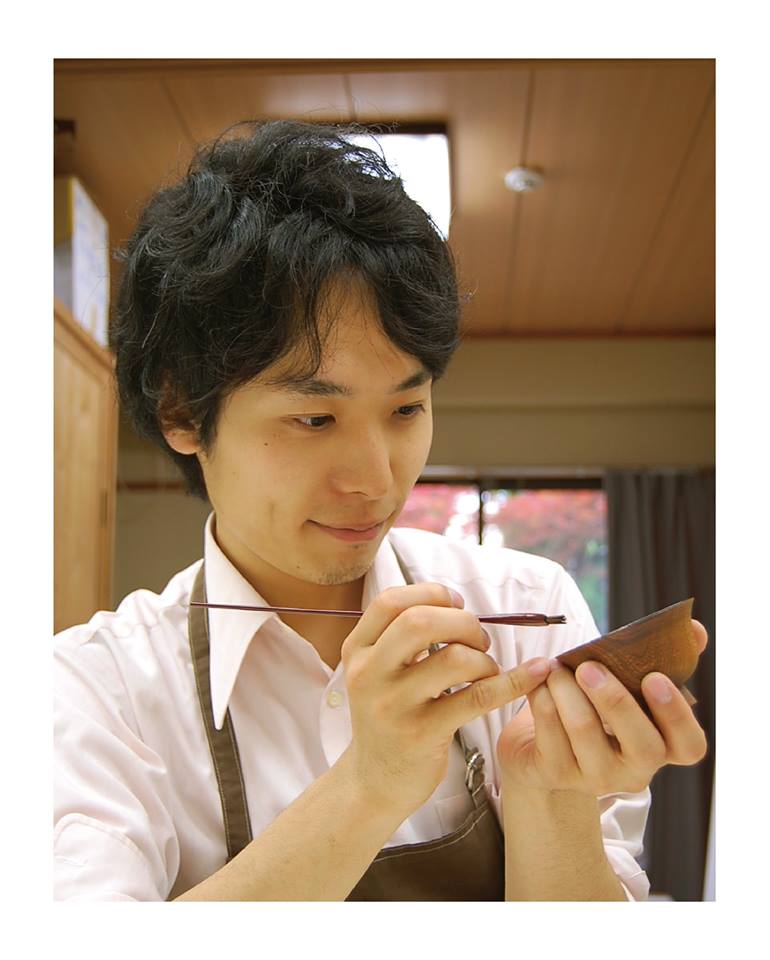

桐本泰一

三代目泰一は大学でプロダクトを専攻、企業でオフィスプランニングに携わった後、輪島に帰郷。木......

桐本木工所

江戸時代後期から明治にかけては輪島漆器製造販売を営んでおり、昭和の初めに初代桐本久幸が木を......

國本耕太郎

高岡で100年の歴史を持つ漆器店の4代目。小学校の頃の作文に将来の夢は漆器......

國本樹郎

漆塗りは、千数百年も前に大陸から日本へ伝わったといわれています。Japanと頭文字が大文字......

國本吉隆

漆塗りは、千数百年も前に大陸から日本へ伝わったといわれています。Japanと頭文字が大文字......

黒田辰秋

没年月日:1982-06-04 分野:工芸, 工芸家 (......

小森邦衛

小森邦衛の作品は「籃胎」、「曲輪」、「はりぬき」という技法でつくられた素地の上に漆を塗り重......

沢口悟一

1882-1961 大正-昭和時代の漆工芸研究家。 明治15年3月19日生まれ。東京工業試......

塩多慶四郎

漆芸家で髹漆の重要無形文化財保持者(人間国宝)の塩多慶四郎は9月24日午後8時7分に肺炎の......

浄法寺漆産業

浄法寺の漆は国産漆の最後の......

惣領泰久

輪島のイタリアンのお店「オリゾンテオーナーシェフの惣領泰久さんは輪島塗の漆器店の6代目であ......

高柳雄斎

昭和五十二年から四年間、日展作家である、 故・池田 喜一先生に蒔絵技術の指導を受け修業。輪......

田口善国

田口 善国(たぐち よしくに、1923年(大正12年)3月1日 - 1......

寺井直次

寺井 直次(てらい なおじ、1912年(大正元年)12月1日 - 19......

東北工藝製作所

「玉虫塗」は、艶やかに照り返す発色と光沢が特徴の、仙台生まれの漆芸です。 光の加減で色合い......

中條伊穗理

1966 神奈川県生まれ1992 石川県立輪島漆芸技術研修所専修科卒業 第3......

中田漆木

香川に昔からある様々な素材“マテリアル” 「漆」「石」「竹」を組み合わせ新たな商品を開発......

中畑文利

英語で「japan」と表現される漆は、 日本特有の工芸・塗り物に欠かすことのできない原料......

西村國峰

昭和17年 輪島市に生まれる 沈金技術保存認定・福光玉峰先生に師事 輪島塗伝統工芸見本展......

日本うるし掻き技術保存会

漆は「採る」ではなく、「掻く」といいます。それは、カンナを用いてウルシの木の幹に一文字に傷......

日本文化財漆協会

日本の漆芸術は、わが国において生産された漆によって成り立っていました。 しかし、その漆生......

ぬり工房楽

ぬり工房楽(らく)は、千年受け継がれた「木心乾漆」に習い、独自の技術で造形する輪島塗 練乾......

八井汎親

全国漆器展通産大臣賞など受賞歴多数。東京中野宝仙寺日輪弘法大師像復活製作に協力するなど寺院......

東浅太郎

木炭は、古来、漆器や金属器等の研磨に用いられ、現在も朴炭【ほおずみ】、駿河炭【するがずみ】......

古田重然,古田織部

古田 重然(ふるた しげなり[4]、ふるた しげてる[5])は、戦国時代から江戸時代初期に......

前大峰

本名前得二(とくじ)。明治38年(1905)、3代橋本佐助に弟子入りし、沈金(ちんきん)を......

増村紀一郎

1941年 漆芸家(重要無形文化財保持者-人間国宝)増村益城の長男として東京に生れる &......

増村益城

髹漆の国指定重要無形文化財保持者(人間国宝)で日本工芸会参与の漆芸家増村益城は4月20日午......

松田権六

工芸界の巨匠松田権六は、近代漆芸に偉大な芸術世界を築き上げた作家であり、わが国の伝統工芸の......

丸三漆器

「秀衡塗」について -栄華を極めた平泉文化の象徴- 「秀衡塗」の呼称は、中尊寺(平泉町)......

三谷吾市

三谷吾一氏は沈金人間国宝前大峰氏らのもとで修業を積み、日展を中心に活躍した。輪島塗を代表す......

宮野智之

漆器の製造及び販売を行っております。 オリジナル商品の開発及び特別注文の制作も行っており......

武蔵川健三

昭和47年 高岡市より伝統産業技術保持者として指定される。 昭和48年 (社)日本漆工協会......

武蔵川剛嗣

あわび貝の内側の真珠のような光沢を放つ 薄い層を切り出して、漆器に装飾を加える螺鈿。 ......

武蔵川義則

昭和60年 高岡市伝統産業優秀技術者表彰受賞する。。 昭和61年 労働大臣認定一級漆器製造......

村田重行

選定保存技術「 蒔絵筆製作」 選定年月日:平成22年9月6日選定 ......

村田珠光

村田 珠光(むらた じゅこう、応永29年(1422年)または30年(1423年) -&nb......

室瀬和美

1950年東京に生まれる1970年東京芸術大学美術学部工芸科入学1973年東京芸術大学 安......

室瀬春二

石川県に生まれ、輪島伝統の沈金彫技法を習得し、京都で蒔絵・螺鈿・鎌倉彫を学んだ。 昭和9......

室瀬祐

漆芸家。慶應義塾大学卒業後、漆芸の道に入り、現在は漆芸作品の制作や漆工文化財の修復に携わる......

山下義人

1951- 昭和後期-平成時代の漆芸家。昭和26年9月21日生まれ。磯井正美に蒟醤(きんま......

吉田宏之

東京ドームでのテーブルウェアーフェスティバルでの出展、銀座越後屋美術サロンでの展示会など使......

利山

本物の漆器(木製・本漆)の取り扱いは、樹脂製品のように電子レンジや食器洗い器の使用はできま......

若宮隆志

代表的な漆器産地石川県輪島市で、ユニークな行き方を見いだしている作り手がいます。プロデユー......